Gefördert von der Stadt Ingelheim, der TU Darmstadt, Pro Ingelheim e.V. und der Heinz-Stillger-Stiftung

Projektteam:

TU Darmstadt

Prof. Dr.-Ing. Clemens Brünenberg

Forschungsstelle Kaiserpfalz der Stadt Ingelheim

Dipl.-Ing. Katharina Peisker (Bauforschung)

Matylda Gierszewska-Noszczyńska M.A. (Archäologie & GIS)

Piotr Noszczyński M.A. (Archäologie & GIS)

Dr.-Ing. Judith Ley (Landesamt für Denkmalpflege Schleswig-Holstein, Bauforschung)

Hartmut Geißler (Ingelheim, historische Quellen)

Soweit nicht anders angegeben ist der Urheber aller Abbildungen Clemens Brünenberg für das Projektteam

Die Stadt Ingelheim am Rhein ist bekannt für seine mittelalterliche Geschichte und seinen Wein: Doch nicht nur die Kaiserpfalz Karls des Großen in Nieder-Ingelheim gehört zum bauhistorischen Erbe der Stadt. Auch die spätmittelalterlichen Befestigungsbauten Ober-Ingelheims und Großwinternheims zeugen von einer reichen Vergangenheit.

Ziel des Forschungsprojektes „Die Ingelheimer Ortsbefestigungen“ ist die Bewertung, Einordnung und Bedeutung der beiden Befestigungsanlagen der Nachbarorte Ober-Ingelheim und Großwinternheim anhand einer umfassenden bauhistorischen, archäologischen und historischen Untersuchung. Im Fokus der Bauforschung stehen dabei Besonderheiten, Unterschiede und wiederkehrende Merkmale in der Bautechnik und Bauausführung der Umwehrung. Übergeordnet wird in dem interdisziplinär angelegten Projekt erforscht, wann, warum und von wem die Befestigung erbaut wurde und welchen Zweck die wenig fortifikatorisch ausgebaute Anlage erfüllen sollte.

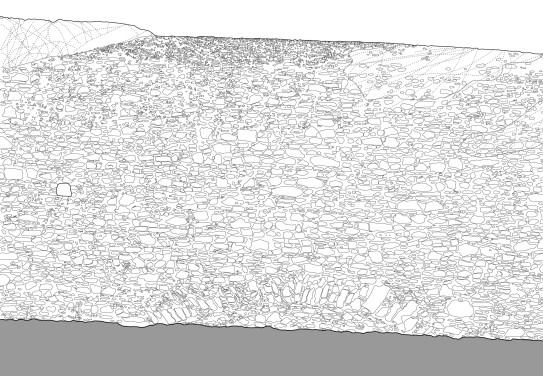

Das Projekt wird in enger Zusammenarbeit mit der Forschungsstelle Kaiserpfalz Ingelheim durchgeführt und schließt die aktive Teilnahme Darmstädter Studierender mit ein. In einem ersten Schritt wurde in den Jahren 2017 bis 2019 nahezu der gesamte Bestand der erhaltenen Ortsbefestigung von Ober-Ingelheim maßstäblich und verformungsgetreu aufgenommen und analysiert. Neben der Vermittlung und Anwendung verschiedener Methoden der Bauaufnahme – vom händischen Aufmaß bis zur 3D-Modellierung mittels Structure from Motion – wurden die Charakteristika der aufgenommenen Abschnitte vorkartiert: Bauphasen, Bauabschnitte, verschiedene Techniken, Schäden, Sanierungsmaßnahmen, etc.

Die Anlage in Ober-Ingelheim lässt sich grob in zwei Teile gliedern: Den Kern bildet die sog. Burgkirchenumwehrung, die heute noch nahezu vollständig erhalten ist. Das mittelalterliche Ortsgebiet umschließt eine knapp 4km lange Ringmauer. Diese ist im nördlichen Anschluss an die Burgkirchenumwehrung entlang des sog. „Seufzerpfädchens“ auf einer Länge von mehreren hundert Metern sehr gut erhalten. Das Ortsbild prägen weiterhin mehrere erhaltene Türme der spätmittelalterlichen Anlage.

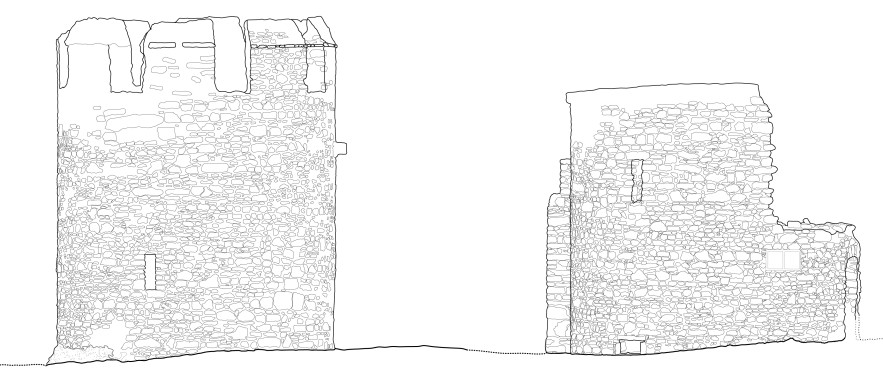

Weithin sichtbarer Teil der Burgkirchenumwehrung ist der sog. Malakoffturm, dessen Bezeichnung neueren Datums ist. Er bildet zusammen mit dem Nordturm und dem Burgkirchenturm eine Anlage aus drei Hochpunkten, über die die weitere Region einsehbar war. So reicht der Blick vom Malakoffturm aus in den Norden bis in den Rheingau und die Taunusausläufer. Nach Süden konnten weite Teile des Ingelheimer Grundes, eines spätmittelalterlichen politischen Gebildes, überblickt werden. Der Malakoffturm stand zusammen mit der Burgkirchenumwehrung im Zentrum der neueren bauhistorischen Untersuchungen (siehe unten).

Die Ringmauer der Anlage umfasste nicht nur das bebaute Gebiet von Ober-Ingelheim, sonder auch weitläufige Nutzflächen. Sechs Tore ermöglichten den Zugang, bis zu 17 Türme unterschiedlicher Typologien gliederten und dominierten die Anlage. Bis heute prägnant sind die sog. Steinkegeltürme: Rundtürme mit einem steilen, spitz zulaufenden Helm. Obwohl diese Turmhelme kegelförmig erscheinen, ergab die dreidimensionale Aufnahme doch etwas anderes. Sie sind vielmehr polygonal aufgebaut, was sich auf den Bauprozess zurückführen lässt. So ist ein Lehrgerüst rekonstruierbar, das die Konstruktion des Turmhelmes – eigentlich als sog. falsches Gewölbe gedacht – erheblich beschleunigte.

Solch baukonstruktive Details lassen sich allerdings nicht nur an den Türmen der Ringmauer feststellen. Auch der Malakoffturm wartete mit spannenden Befunden auf. Das bisher noch nicht erforschte und seit vielen Jahrzehnten nicht mehr begangene Sockelgeschoss konnte im Zuge des Projektes intensiv untersucht werden. Überraschenderweise kam dabei ein das Geschoss abdeckendes Kreuzgratgewölbe zu Tage. Im Mauerwerk steckten an vielen Stellen noch Reste von Holzbalken und Schalbrettern, deren Beprobung deutliche Hinweise auf die Bauzeit ergab. Mit Hilfe anderer Datierungsindizien kann eine Errichtung des Sockelgeschosses des Malakoffturmes und somit auch der Burgkirchenumwehrung um 1330 (+/- 5-10 Jahre) mit hoher Wahrscheinlichkeit angenommen werden.

Im zweiten Obergeschoss des Turmes wiederum wechselt die Mauertechnik und auch die verwendete Schartentypologie. Dies lässt darauf schließen, dass dieser Bereich entweder später errichtet oder einer großen Umbaumaßnahme unterzogen wurde. Scharten und Gewölbeform des zweiten Geschosses deuten auf die Mitte, bzw. zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts.

Für die Burgkirchenumwehrung von Ober-Ingelheim lassen sich derzeit drei Phasen ablesen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit, jedoch ohne baulichen oder archäologischen Befund ist eine „nullte“ Phase hypothetisch rekonstruierbar: Ein kleiner Ring um die Friedhofskirche. Von dieser zeugt bis heute lediglich der auf 1104 datierbare Turm. Ob und wie dieser Mauerring ausgeführt war, wäre durch bisher nicht erfolgte archäologische Grabungen zu überprüfen.

Die erste Bauphase der Umwehrung ist schließlich in die Zeit zwischen 1330 und 1360 zu datieren und hängt eng mit der baulichen Entwicklung der Burgkirche (zu dieser Zeit noch St. Wigbert) zusammen. Über zwei Tore ließen sich zum einen der Ortskern, zum anderen die Feldseite erschließen. Eine Erweiterung der Anlage erfolgte nach Abschluss der Bauarbeiten an der Kirche im Verlauf der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit der Errichtung eines zweiten Mauerrings im Osten. Der als Zwinger angesprochene Teil diente – so die derzeitige Hypothese – vermutlich vor allem der Flutabwehr. Über die zum Teil sehr steilen Hänge des Mainzer Berges im Osten war punktuell immer wieder mit starkem Regen- oder Tauwasseranfall zu rechnen.

Auch die Ringmauer lässt sich in zwei Bauphasen unterteilen: Vermutlich um dieselbe Zeit wie die Burgkirchenumwehrung wurde auch mit dem Bau der Mauer begonnen. Darauf deuten die Ersterwähnungen der Tore hin. In der ersten Phase bestand die Mauer aus Kurtinen und gelegentlich auftretenden Halbschalentürmen. Eine Nachverdichtung durch die Rundtürme, die charakteristischen Steinkegeltürme, ist bauhistorisch und archäologisch aller Wahrscheinlichkeit nach erst in der zweiten Bauphase gegen Mitte bis Ende des 15. Jahrhunderts erfolgt.

Als Zwischenergebnis wurde Ende September 2020 die virtuelle Ausstellung Ortsbefestigung 3.0 – Innovative Bauforschung in Ingelheim eröffnet. Hier können Sie sich genauso über den damaligen Stand der Forschungen wie auch über die zum Einsatz gekommenen Bauaufnahmemethoden informieren.

Im Zuge der Ausstellung fand am 18.11.2020 ein Onlinevortrag des Projektteams statt. Diesen können Sie sich auf YouTube nochmals anschauen.

Voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 wird eine umfassende Publikation der Ergebnisse des Forschungsprojektes im Imhof-Verlag erscheinen.

Link zur Ausstellung: https://ortsbefestigung3punkt0.de/

Link zum Onlinevortrag: https://www.youtube.com/watch?v=YQR-6d5DcG8

Kontakt:

Clemens Brünenberg: bruenenberg@klarch.tu-darmstadt.de