Das „Zukunftslabor“ ist eine städtebauliche Entwicklung des Universitätscampus der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz (JGU) für ein postpandemisches Studium. Unsere Vision für den derzeit monofunktionalen Universitätscampus ist ein zukunftsfähiges, nachhaltiges, urbanes Gebiet mit dem Schwerpunkt Universität.

Die primäre Maßnahme ist das Ausbilden einer neuen dichten Mitte, an der Wohnen, Leben und Arbeiten zusammenkommen. Von dieser Mitte ausgehend wird ein hoher Grad an Nachverdichtung durch Anbau, Aufstockung und Neubau auf dem Campus-Areal umgesetzt. Dem neuen städtischen Quartier liegen die Prinzipien der „Produktiven Stadt“, der „Schwammstadt“ und der „Multimodalen Mobilität“ zugrunde.

Historische Entwicklung:

Die Universität bezog nach dem Zweiten Weltkrieg eine Flakkaserne, die noch das Erscheinungsbild am östlichen Eingang prägt. Bis in die 1970er Jahre kamen die charakteristischen Gebäude des heutigen Campus dazu. In der vernachlässigten Mitte zwischen den östlichen Beständen der 1970er und der westlichen Unilandschaft der 1980er Jahre werden wir mit der Neuen Mitte ansetzen.

Schwammstadt:

Ein übergeordnetes blau-grünes Infrastruktur-Netz, aus Erholungsflächen, Retentionsmulden und entsiegelten Verkehrsflächen, verbindet qualitative Grünräume. Freiräume wie das Wäldchen, der von Studierenden geplante Essbare Garten, der Botanische Garten und der Skulpturenpark werden im Zuge der Überarbeitung in ihren Qualitäten geschärft. Sie bilden zusammen mit dem neuen Musikgarten und dem Laborplatz die Orientierungspunkte im Quartier.

Trotz des hohen Grads an Nachverdichtung können viele Flächen entsiegelt werden. Die Flächen werden durch den Wegfall des motorisierten Individualverkehrs wie Parkplatzflächen und breite Fahrspuren gewonnen. Ziel ist es, das gesamte anfallende Regenwasser auf dem Gelände des Universitätscampus zu halten. Hierzu dienen Retentionsflächen, die mit einer Zisternenanlage gekoppelt werden.

Mobilität:

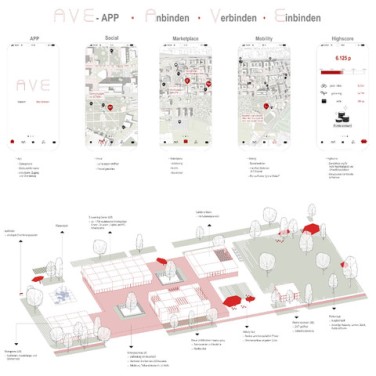

Der zentrale Laborplatz ist besonders gut über den MobilitätsHub Nord zu erreichen, der die bestehende Straßenbahnstation Friedrich-von-Pfeiffer-Weg ergänzt. Hier kommen neue Fahrradinfrastrukturen mit Lastenrad-, Rad-, Scooter – Sharing Angeboten, die regulären Mainzer Busse, sowie der neu eingesetzte autonome Campusbus EMMA zusammen. Emma verbindet M-Nord mit dem bestehenden M-Hub Ost Universität und den im Süden gelegenen Umstiegspunkt für motorisierten Individualverkehr. Die Parkplatzflächen sind flächendeckend mit E-Ladestationen ausgestattet. Das gesamte Campus-Gelände ist MiV befreit und zugangsbeschränkt.

Das Labor

Der zentral gelegene Quartiersplatz „Labor“ bietet viel Platz für Veranstaltungen aber auch für die tägliche Mittagspause auf dem Campusareal. Der Platz dient außerdem als Schaufenster der Universität. Hier stellen Fakultäten ihre Neuheiten auf den verschiedenen themenspezifischen Ausstellungsfeldern (Kunst, Kultur, Sport, NaWi) aus.

Für Nutzende lassen sich 'auf dem Laborplatz' außerdem die Jahreszeiten anhand von essbarer Bepflanzung, wie Beerensträucher und Obstbäume sowie gestalteter Grünfläche ablesen. Eine wassersensitive Gestaltung sammelt das oberflächliche Regenwasser und füllt die Retentionsmulden. Im Falle eines Starkregens fluten ebenfalls die Sportfläche, sowie einige der Außenlernplätze und geben das Wasser langsam an die Retentionsflächen weiter.

Postpandemisches Studium:

Die universitäre Lehre entwickelt sich vom Format des Lehrens hin zum individuellen Lernen. Die Universität stellt für diesen individuellen Kompetenzerwerb der Studierenden die Lern- und Austauschplattform bereit. Diese Anforderung verlangt weniger nach einem neuen Audimax Hörsaal, sondern nach diversen Lernlandschaften mit flexiblen Räumen unterschiedlichster Größen und Formen.

Ziel der Universität muss es sein, durch gut funktionierende Schnittstellen die Präsenzlehre mit der vermehrten Digitallehre zu verknüpfen.

Der Universitätscampus dient dazu, die sozialen Interaktionen unter den Studierenden und Lehrenden zu fördern. Neben attraktiven Lernflächen im Außenraum wird der Campus um das Wohnzimmer ergänzt.

Das Wohnzimmer ist als dritter Ort zu verstehen und bietet eine große offene Lernlandschaft mit Begegnungsflächen für Studierende aber auch für die Bewohnende des Quartiers.

Die neuen universitären Gebäude werden hybrid genutzt. Nach den Prinzipien der „Produktiven Stadt“ befinden sich jeweils in den obersten Etagen der neuen Universitätsgebäude verschiedene Wohnformen von temporären studentischen Wohnen bis hin zu Gemeinschaftswohnen mit Dachterrassen.

Es gilt das Wissen der Universität mit den gewerblichen Erdgeschossen und dem Wohnen zu einer produktiven, nachhaltigen Stadt zu verbinden, von dessen Angebot auch die umliegenden Wohnbezirke in Mainz profitieren.

Produktive Stadt:

Auf städtebaulicher Ebene bedeutet die Veränderung der universitären Lehre und der Pandemie das Ende des monofunktionalen Campus.

In unserem Zukunftslabor plädieren wir daher für ein nutzungsdurchmischtes, hoch produktives Stadtquartier. Eine diverse Bewohnerschaft belebt die Freiräume. Wenige Ortswechsel zwischen Arbeiten, Leben und Freizeit vereinfachen den Alltag.

Grüne Freiflächen auf den Boden und auf den Dachgärten bieten Platz für lokale Nahrungsmittelproduktion. Durch das Ansiedeln einer kritischen Masse an Bewohner*innen rentieren sich viele Nutzungen im Sinne eines Urbanen Gebietes (§6a BauNVO). Die Erdgeschosse der Wohnquartiere sind entweder mit Gemeinschaftsflächen der Bewohnenden oder mit gewerblichen Nutzungen wie einem kooperativen Supermarkt, Schreinerei, Backstube mit Verkauf und Manufakturen ausgestattet. Am Laborplatz wird ein verlassenes 60er Jahre Gebäude reaktiviert und in eine studentische Kaffeebar mit CoWorking Flächen in den oberen Geschossen transformiert. Auch das Schnellbau II Gebäude östlich des NatFaks wird umgenutzt. Die tiefen Grundrisse im Erdgeschoss bieten Platz für eine Schlosserei und eine große Gemeinschaftsfläche für die neuen Bewohner/innen darüber.

Durch den neuen Verwaltungsturm am Nordhub, der die gesamte Universitätsverwaltung in einem Gebäude vereint, kann das historische Kasernengebäude in ein studierenden Wohnheim umstrukturiert werden.

Mit (barrierefreien) klassischen 2-6 Zimmer-Wohnungen, generationenübergreifenden Wohn- und Lebensprojekten, Clusterwohnen, temporären Wohnformen sowie gefördertem Wohnungsbau soll eine diverse Bewohnerschaft erreicht werden.

Da sich das neue Quartier auf Flächen des Landesbetrieb Liegenschafts- und Baubetreuung Rheinland-Pfalz (LBB) befindet, sehen wir diesen auch in der Verwaltungshohheit. Der LBB soll die Koordination der Vergabe leiten und überwachen. Mittels des Erbbaurechts können die Wohnquartiere über Konzept -& Direktvergabe an verschiedene Investoren vergeben werden. Bevorzugt sind hier genossenschaftliche Modelle sowie stiftungsgeförderte Modelle zu wählen. Die Universität wird weiterhin die Bauaufgabe der universitären Gebäude leiten. In enger Zusammenarbeit mit der Universität wird das Studierenwerk jegliche Wohnnutzungen in universitären Gebäuden wie bei den hybriden Neubauten übernehmen. Es muss jedoch über studentisches Wohnen hinaus aktiv werden. Nach den Zielen des Koalitionsvertrags 2021 sollen die städtischen Wohnungsbaugesellschaften verstärkt sozialen Wohnungsbau fördern und auch selbst Umsetzen. Mit den neuen Steuergeldern durch Biontech soll auch die Stadt Mainz sich auf dem Campusgelände mit mietpreisgebundenen Wohnen einbringen.

Studierende, Mitarbeitende wie auch die zukünftige Bewohnerschaft werden von den neuen Angeboten einer produktiven, nachhaltigen Stadt der kurzen Wege profitieren.