Herausgegeben vom Fachgebiet Entwerfen und Nachhaltiges Bauen (Prof. Christoph Kuhn)

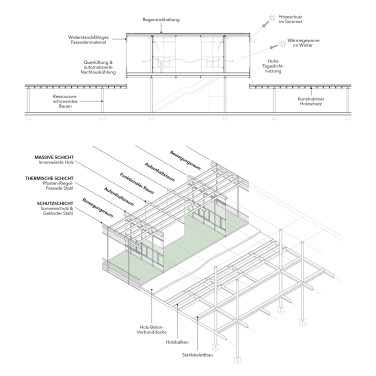

Ziel der Masterthesis war es, den Bahnhof Bregenz als bedeutenden urbanen Infrastrukturknoten neu zu denken und ein zukunftsfähiges, städtebaulich sowie architektonisch überzeugendes Gesamtkonzept zu entwickeln. Der Bahnhof fungiert sowohl als Ort der täglichen Mobilität für Pendlerinnen und Pendler als auch als Ankunfts- und Weiterreisepunkt für touristische Besucherinnen und Besucher. Darüber hinaus kommt ihm eine zentrale Rolle als städtebauliches Verbindungselement zwischen Seeufer und Stadtraum zu.

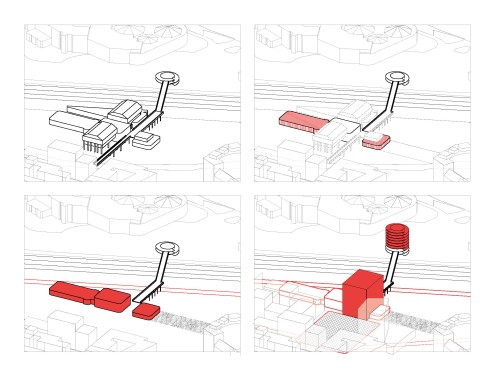

Im Rahmen der Aufgabe war es freigestellt, das bestehende Bahnhofsgebäude zu erhalten, partiell rückzubauen oder vollständig neu zu interpretieren. Der Entwurf sollte unter Berücksichtigung funktionaler, gestalterischer und sozialräumlicher Anforderungen ein schlüssiges Gesamtkonzept für die zukünftige Nutzung und Gestaltung des Bahnhofsareals entwickeln.

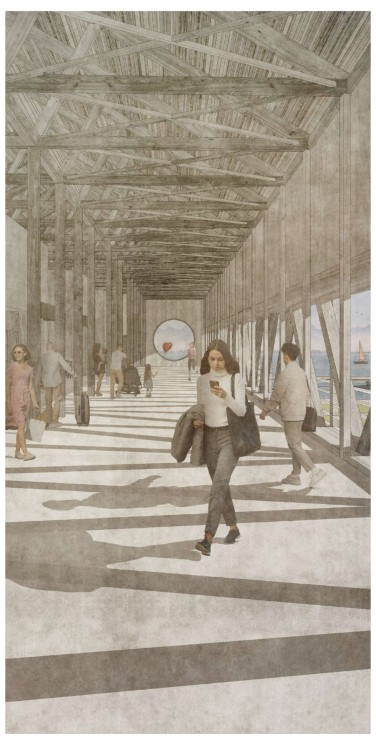

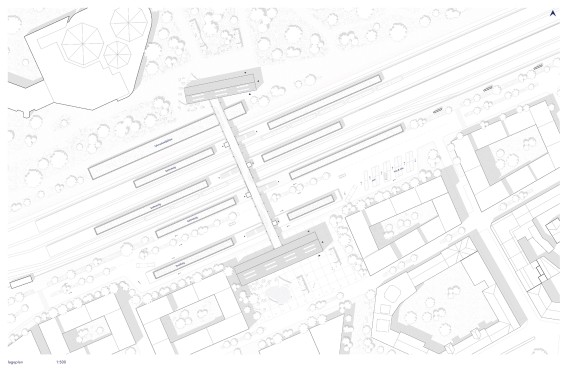

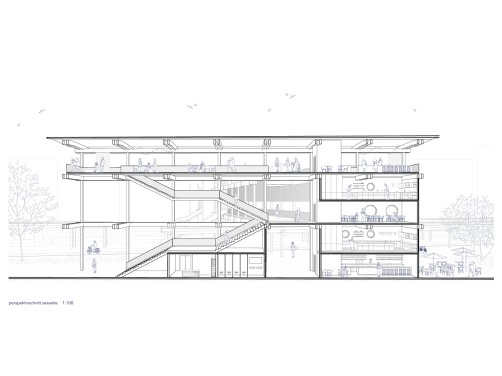

Die Bahnanlage bildet dabei das funktionale Herzstück. Eine klare Zonierung von Gleisen, Zugängen und Wartebereichen sowie die barrierefreie Erschließung sämtlicher Bereiche waren zwingend sicherzustellen. Neben der reinen Funktionalität sollte auch eine hohe Aufenthaltsqualität geschaffen werden, um insbesondere dunkle, unübersichtliche und als unsicher empfundene Bereiche – sogenannte „Angsträume“ – gestalterisch aufzuwerten.

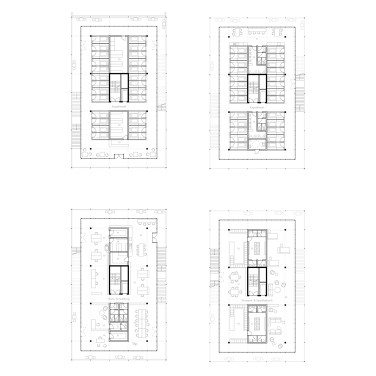

Als zentrale Anlaufstelle für Reisende sollte das Reisezentrum Informationen zu Fahrplänen, Tickets und weiteren Dienstleistungen bereitstellen. Die Aufenthaltsqualität sowie die Integration begleitender Service- und Einkaufsangebote waren integraler Bestandteil der konzeptabhängigen Ausarbeitung.

Das gastronomische Angebot sollte sowohl den Bedürfnissen von Reisenden als auch der lokalen Bevölkerung gerecht werden. Ob Cafés, Restaurants oder Schnellimbissangebote vorgesehen werden, lag im Ermessen des jeweiligen Entwurfsansatzes.

Ergänzend war ein Kapselhotel als innovative Übernachtungsmöglichkeit zu integrieren. Die Konzeption sah eine kompakte, funktionale und zugleich komfortable Gestaltung der Kapseln sowie gemeinschaftlich nutzbare Bereiche und eigene Sanitärräume vor.

Darüber hinaus waren die für den Betrieb notwendigen Verwaltungs-, Technik- und Lagerräume sowie Pausen- und Sozialräume für das Personal der ÖBB, der Sicherheits- und Reinigungsdienste sowie der Post in die Planung einzubeziehen.

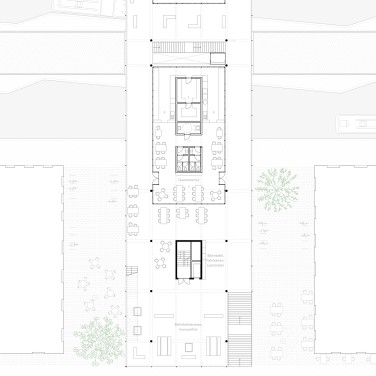

Dem Außenraum kam eine besondere Bedeutung zu. Die Gestaltung sollte die stadträumliche Verbindung zwischen Seeufer und Innenstadt stärken und den Bahnhof als integralen Bestandteil des öffentlichen Raums positionieren. Der Bahnhofsvorplatz sollte nicht nur als Zugang zu den Gleisen dienen, sondern auch als Begegnungs- und Aufenthaltsort für die Bevölkerung sowie für Besucherinnen und Besucher gestaltet werden.

Ein weiterer Bestandteil der Aufgabenstellung war die Integration vielfältiger Mobilitätsangebote im unmittelbaren Umfeld des Bahnhofs. Dazu zählen separate, witterungsgeschützte Fahrradabstellanlagen für bis zu 800 Fahrräder sowie ein klar strukturierter Bereich für Busse, Taxis und Kiss & Ride, um die multimodale Erreichbarkeit des Bahnhofs sicherzustellen.

Die Gesamtfläche sowie das Raumprogramm dienten als orientierender Maßstab, konnten jedoch – abhängig vom individuellen Entwurfskonzept – angepasst und weiterentwickelt werden. Maßgeblich war die Entwicklung eines inhaltlich schlüssigen, gestalterisch hochwertigen und funktional überzeugenden Gesamtentwurfs.

Ausgezeichnet mit dem Fachbereichspreis.

Ausgezeichnet mit dem Fachbereichspreis.